三“债”落地,财政“后劲”如何?

2023-11-07 09:14:04

10月以来,三类政府债券相关政策接连落地,透露哪些信号?财政加码的“后劲”如何?本文系统梳理,可供参考。

热点思考:三“债”落地,财政“后劲”如何?

一、10月,特殊再融资债、增发国债、授权地方债提前批等政策落地

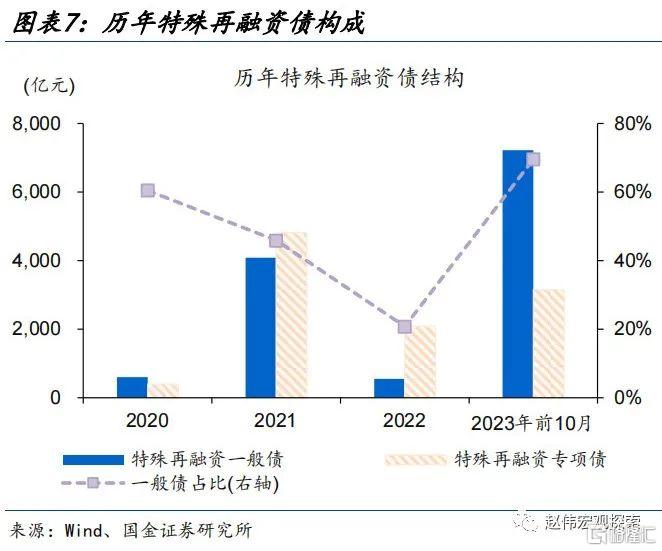

10月地方债务化解一揽子方案初显,特殊再融资债成为预算内地方债务化解的重要方式,26省市10月实际发行超万亿元特殊再融资债置换存量债务。截至10月底,26省市已披露计划发行的特殊再融资债券累计11280亿元、实际发行规模达10374亿元;其中,特殊再融资一般债发行7223亿元,特殊再融资专项债发行3150亿元。

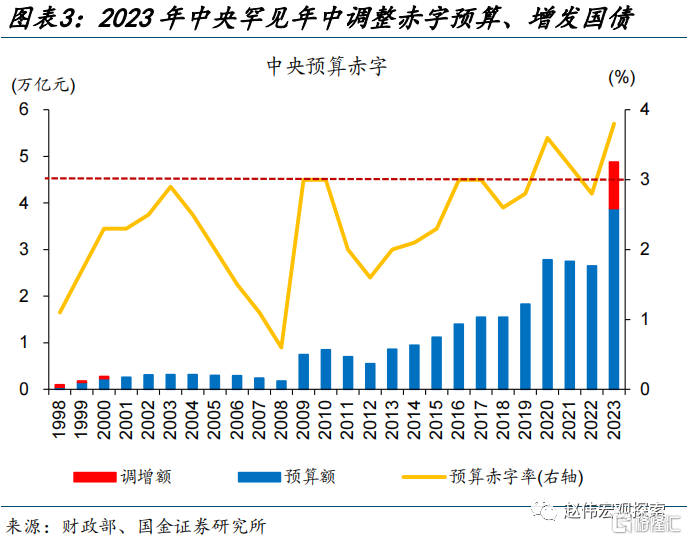

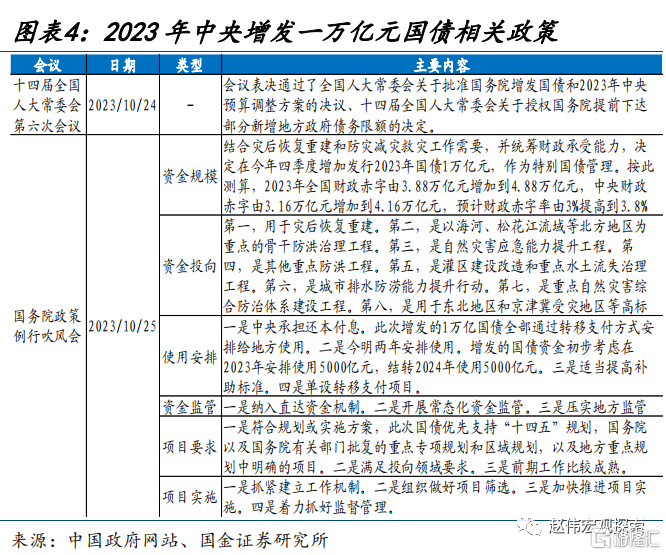

10月下旬,人大常委会批准中央预算调整、增发一万亿元国债用于灾后恢复重建等基础设施建设相关项目。历史经验显示,中央年中调整预算频率较低、前3次赤字调整的发生在1998-2000年。2023年10月下旬,中央再度调增赤字、增发一万亿元国债,使得赤字率抬升至3.8%左右,除了有效补充地方建设资金外,亦进一步释放政策积极信号。

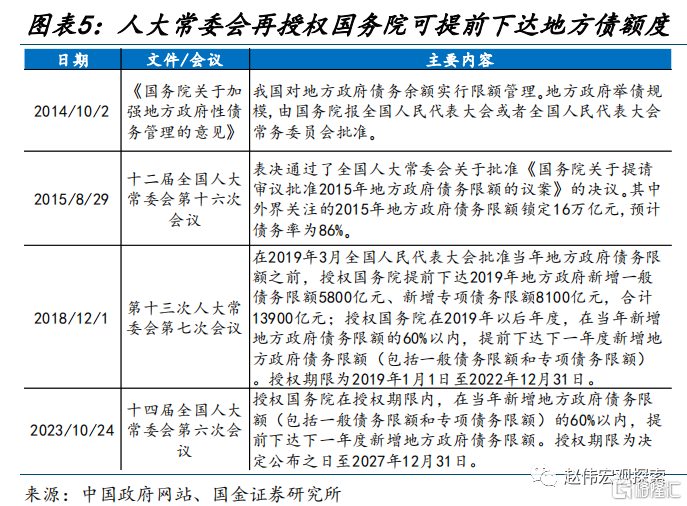

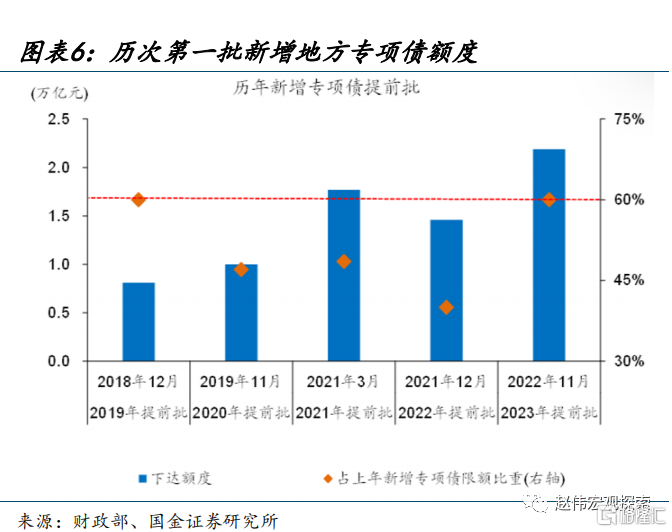

同时,10月人大常委会亦授权国务院可在当年新增地方政府债务限额的60%以内提前下达下一年新增地方政府债务限额。授权国务院提前下达地方债务限额并非首次;2019年,人大常委会就已授权国务院在2019至2022年期间,可在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达新增地方债务限额;当前人大常委会将此授权延长至2027年底。

二、财政“蓄力”转“发力”,侧重防风险、调结构、节奏前置等方面

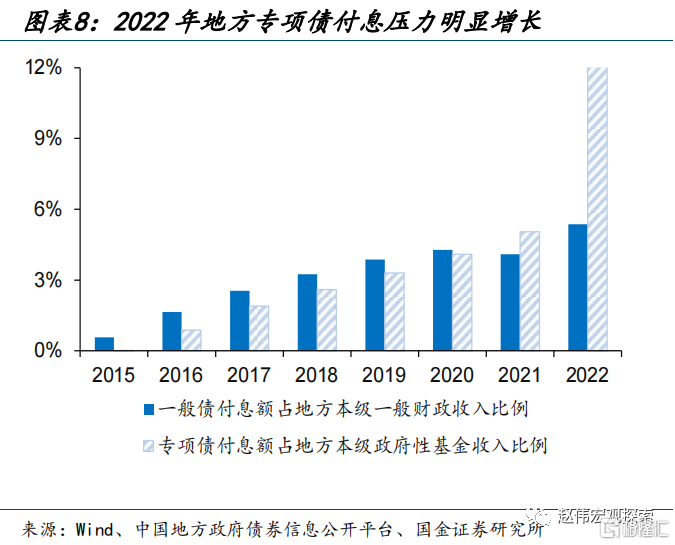

防风险仍是当前政策重点,一揽子化债方案采取特殊再融资债化解地方债务的同时,亦防范地方专项债付息压力攀升。2023年10月发行的万亿特殊再融资债券中,一般债发行规模占比近七成,高于2021、2022年的46%、21%。特殊债融资债结构的变化,指向政策在推进隐债化解的同时,也考虑到地方专项债付息压力。

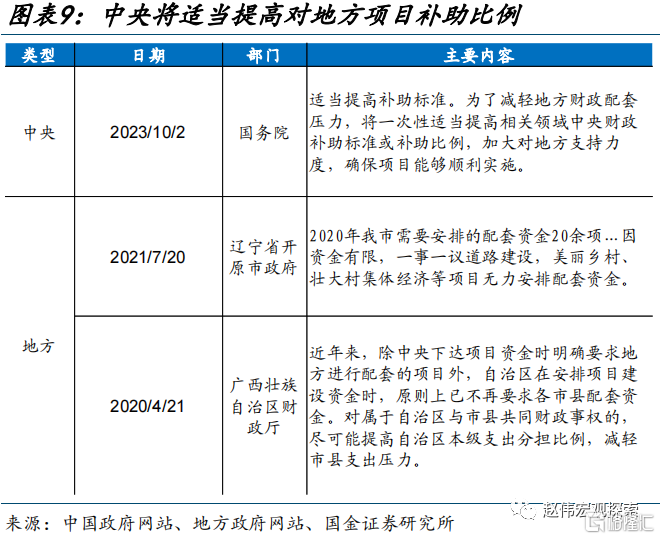

财政发力结构亦出现调整,中央支出明显加码。中央少见年中增发一万亿元国债,全部采用直达机制转移支付给地方,且承担新增国债全部本息;此外,中央对地方项目补贴标准、配套资金比例也将提升,进一步缓解地方财政压力。新增国债及相关政策的落地或指向财政发力结构调整,中央或在后续财政加码中承担更多。

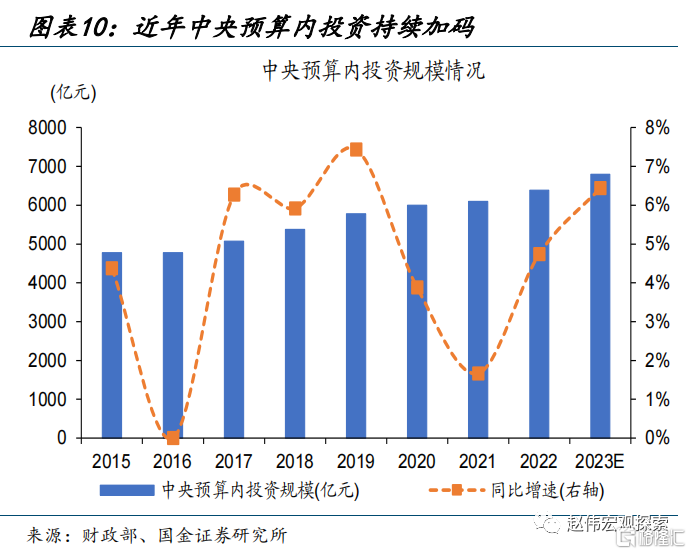

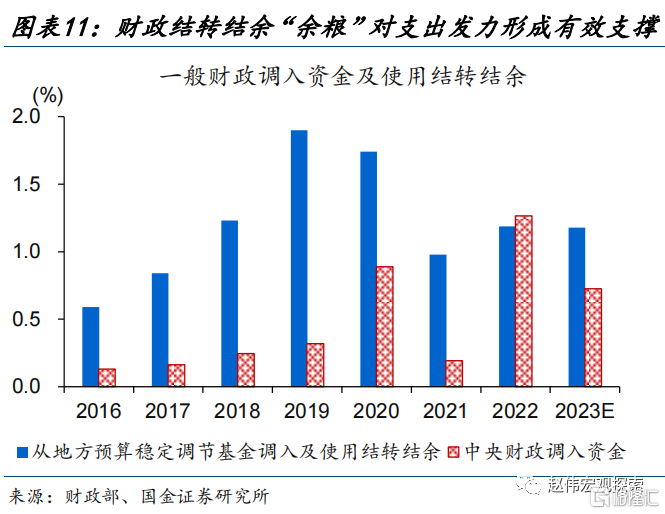

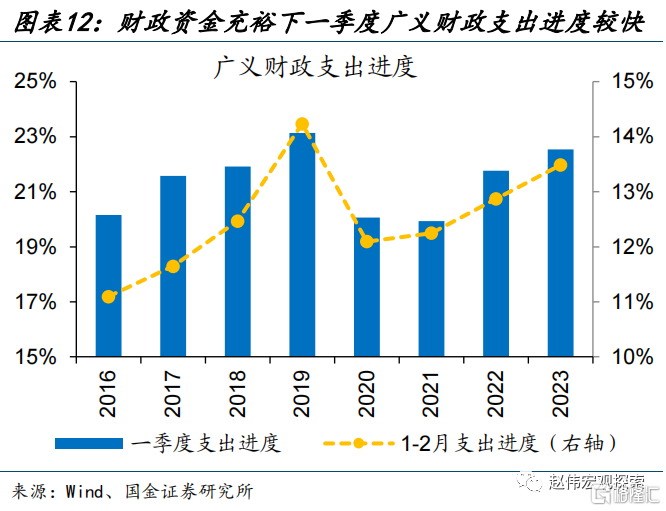

新增国债及原有结转结余资金支持下,2024年财政可能前置发力。当前人大常委会再度授权提前下达新增地方债务额度,指向2024年新增地方债额度可于年底下达,2024年一季度即可发行,叠加前三季度财政“蓄力”下的结转结余资金和新增结转至2024年的5000亿元国债资金,或使2024年一季度财政资金较为充裕,有助于财政支出前置。

三、财政“后劲”维持,防风险和稳增长、资金和项目等或需协同配合

财政“后劲”如何,仍需观察三方面政策配合:

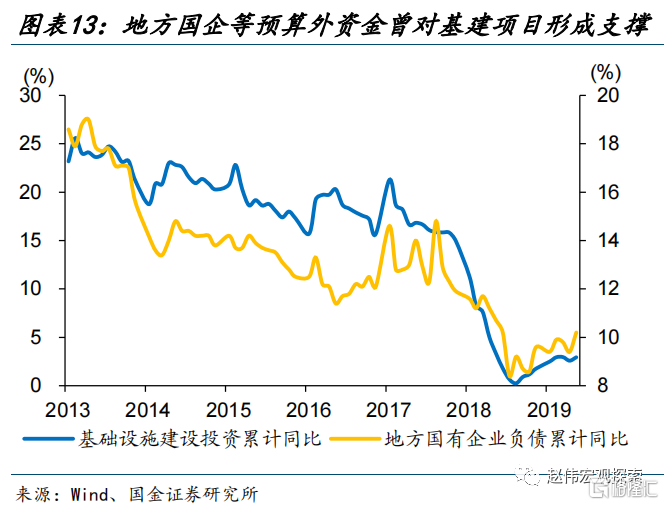

其一,防风险与稳增长政策配合。过往经验显示,2019年及之前,地方国有企业“加杠杆”带动基建投资提速;2020年以来,地方隐债化解工作推动下,预算内财政资金投资成为基建资金的重要来源。当前,新一轮地方债务化解加速落地,部分化债重点地区预算内投资能否加码、城投信用能否恢复等或是影响当地基建投资的关键因素之一。

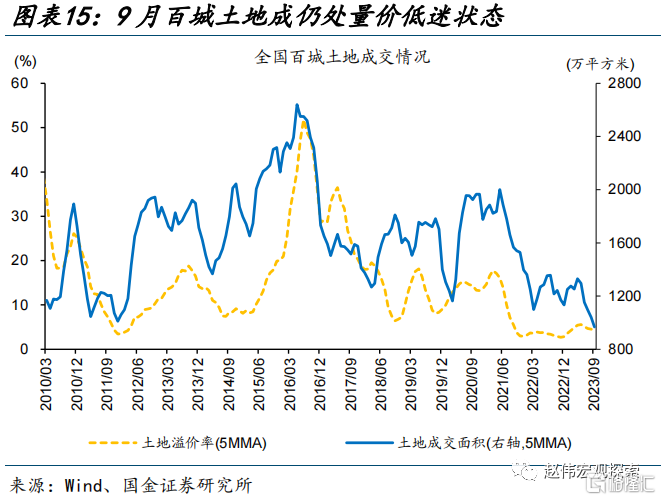

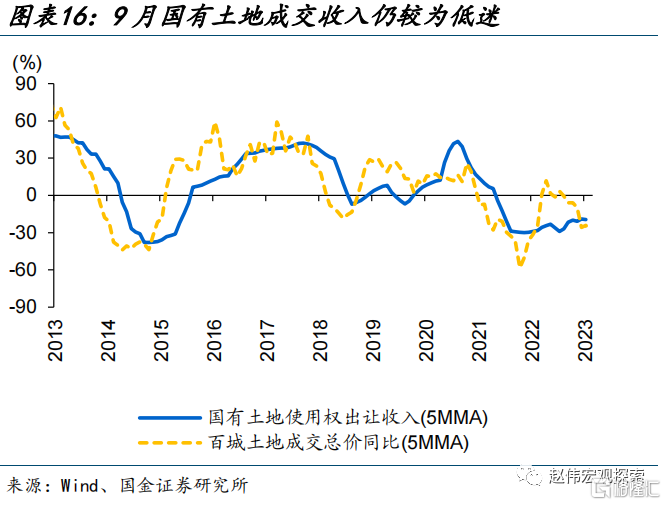

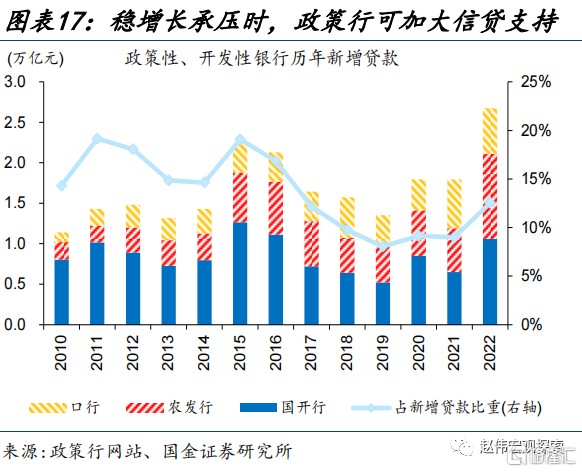

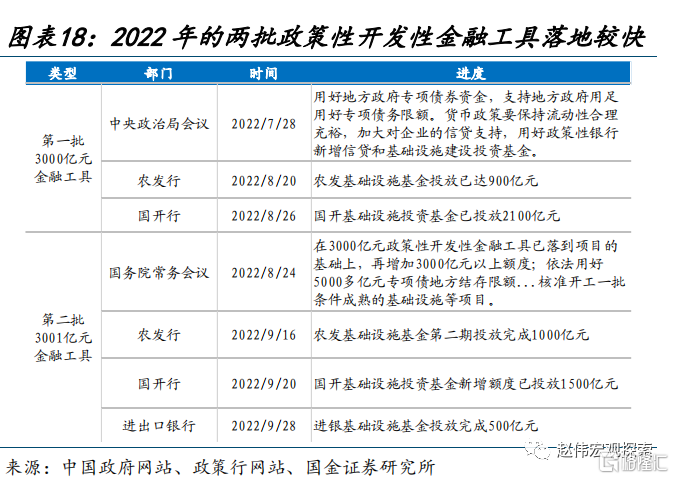

其二,央、地财政发力配合。9月,百城土地成交溢价率和规模仍较低迷,地方建设资金或仍需增量政策补充。除了中央加码之外,“准财政”也是潜在途径之一,或可作为储备政策,适时加码。历史经验来看,稳增长承压下,政策性银行新增信贷占当年新增社融比例可突破15%,且金融工具流程灵活、投放较快。

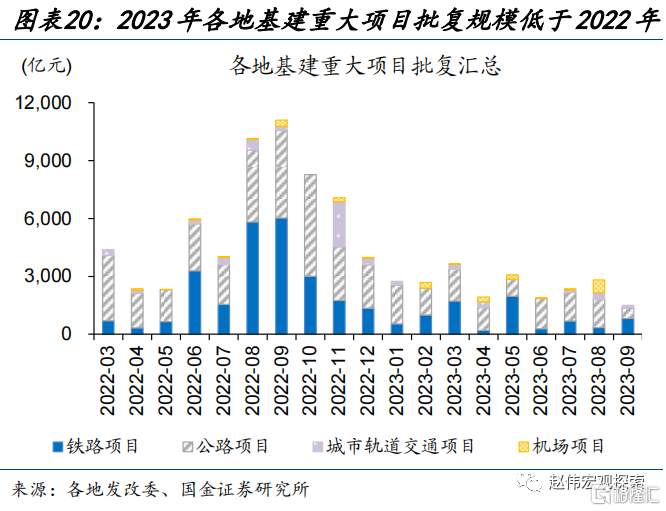

其三,财政资金与项目配合。缺乏项目储备等也对财政资金发力产生掣肘。2023年前9月,地方基建类项目月度审批规模近2500亿元,低于2022年月均近6200亿元的审批规模。后续财政资金充足的情况下,提前储备申报项目、加大项目前期要素支持,重点支持“十四五”规划的优质项目等或是快财政资金落地关键。

风险提示

经济复苏不及预期,政策落地效果不及预期。

报告正文

热点思考:三“债”落地,财政“后劲”如何?

一、10月,特殊再融资债、增发国债、授权地方债提前批等政策落地

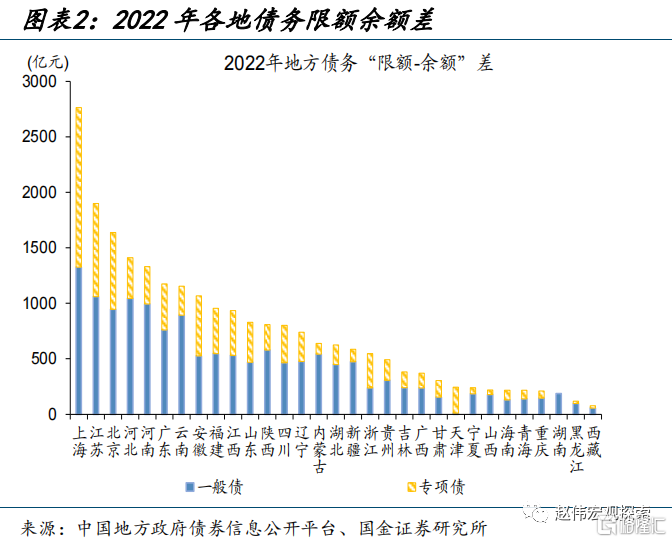

10月,地方债务化解一揽子方案初显,特殊再融资债成为预算内地方债务化解的重要方式,26省市10月实际发行万亿元多亿元特殊债融资券置换存量债务。截至10月底,26省市已披露计划发行的特殊再融资债券累计10431亿元;其中,特殊再融资一般债发行7319亿元,特殊再融资专项债发行3112亿元。从2022年底各地限额余额差推算,剔除特殊再融资债发行规模,当前一般债、专项债限额余额差分别剩7000、5500多亿元。

10月下旬,人大常委会批准中央预算调整、增发一万亿元国债用灾后恢复重建、重点防洪治理工程等基础设施建设相关项目。历史经验显示,2023年之前,中央年中调整预算频率较低、历史仅有5次,涉及赤字调整的3次发生在1998-2000年8月下旬,分别增发1000、600、500亿元国债用于水利、交通等基础设施建设。2023年10月下旬,中央再度年中加码、增发一万亿元国债,使得赤字率抬升至3.8%左右,除了有效补充地方建设资金外,亦进一步释放政策积极信号。

同时, 10月人大常委会亦授权国务院在2023年-2027年期间,可在当年新增地方政府债务限额的60%以内提前下达下一年度新增地方政府债务限额。授权国务院提前下达地方债务限额并非首次提及;自2014年我国对地方债务余额实施限额管理以来,2019年1月,人大常委会就已授权国务院在2019年至2022年期间,可在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达下一年新增地方政府债务限额;当前人大常委会将提前下达地方债务限额的授权延长至2027年底。

二、财政“蓄力”转“发力”,侧重防风险、调结构、节奏前置等方面

政府债券相关政策接连落地,指向财政已由“蓄力”转向“发力”,且侧重防风险、调结构、节奏前置三方面。

防风险仍是当前政策重点,一揽子化债方案采取特殊再融资债化解地方债务的同时,亦防范地方专项债付息压力攀升。与过往特殊再融资债置换地方存量债务相比,本轮特殊再融资债规模更大、披露计划发行量已达1.1万亿元;且2023年10月发行的万亿特殊再融资债券中,一般债发行规模达7223亿元、占比近七成,高于2021、2022年46%、21%的占比。特殊再融资债结构的变化,指向政策在推进隐债化解的同时,也考虑到地方专项债付息压力。

财政发力结构亦出现调整,中央支出明显加码。相比2020-2022年,地方新增专项债对稳增长形成较强支撑;当前,中央罕见年中增发一万亿元国债,全部采用直达机制,转移支付给地方,且承担新增国债全部本息。除了采用新增国债补充地方建设资金外,中央对地方项目补贴标准、配套资金比例也将提升,以进一步缓解地方财政压力。新增国债及相关政策的落地或指向财政发力结构调整,中央或在后续财政加码中承担更多。

新增国债及原有结转结余资金支持下,2024年财政可能前置发力。当前人大常委会再度授权提前下达新增地方专项债额度,指向2024年新增专项债额度可于年底下达,2024年一季度即可发行,再叠加前三季度财政“蓄力”下的结转结余资金和当前新增结转至2024年的5000亿元国债资金,2024年一季度财政资金或较为充裕,有助于财政支出前置、加快形成实物工作量。

三、财政“后劲”维持,防风险和稳增长、资金和项目等或需协同配合

财政“后劲”如何,仍需观察三方面政策配合:

其一,防风险与稳增长政策配合。地方化债加速推进下,部分省市的新增专项债限额分配、基建项目落地等是否受掣肘,地方城投公司信用能力能否恢复等或需追踪。过往经验显示,2019年前,地方国有企业“加杠杆”明显带动基建投资提速;2020年地方隐债化解工作推进以来,预算内财政资金投资成为基建资金的重要来源。当前,新一轮地方债务化解正加速推进,部分化债重点地区预算内投资能否加码、城投信用能否恢复等或是影响当地基建投资增速的关键因素之一。

其二,央、地财政发力配合。9月,百城土地成交仍较为低迷,土地溢价率和成交规模仍处过往较低水平。在地方政府广义杠杆率高企、专项债付息压力较大的情况下,新增专项债加码补充地方建设资金缺口概率或降低。除了中央增发国债、提升对地方的补助之外,政策性开发性银行等“准财政”也是补充建设资金的潜在途径之一,或可作为储备政策,适时加码。历史经验来看,稳增长承压下,政策性开发性银行新增信贷占当年新增社融比例可突破15%,且政策性开发性金融工具流程灵活、投放较快。

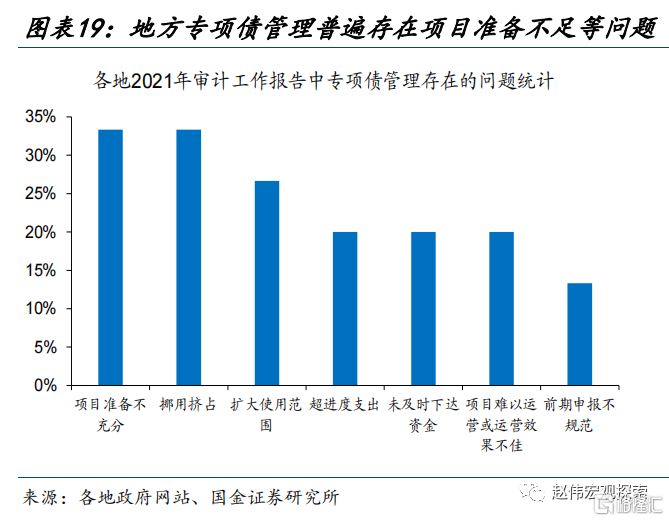

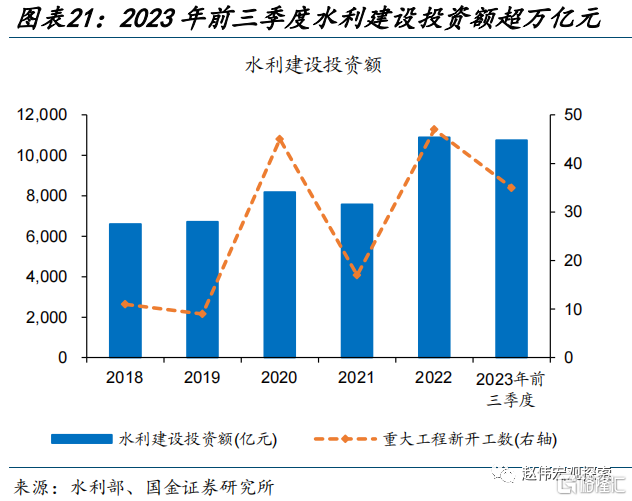

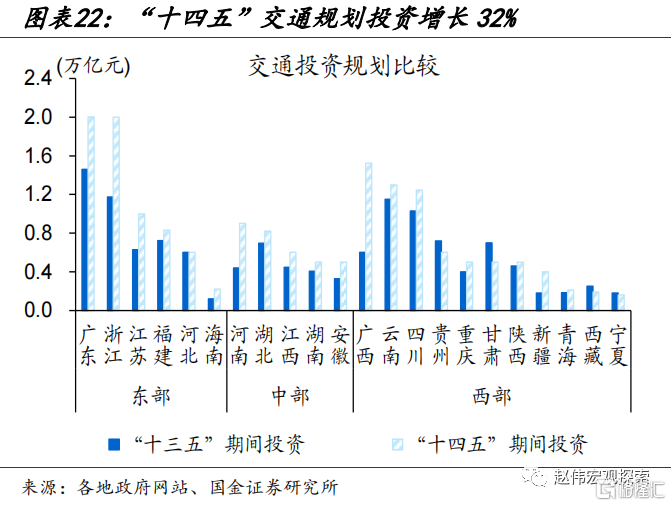

其三,财政资金与项目配合。2022年各地财政审计报告显示,项目准备不足是影响专项债资金落地的重要原因之一,意味着财政资金发挥应有效力亦需优质项目和充足准备配合。2023年前9月,地方基建类项目月度审批规模近2500亿元,低于2022年月均近6200亿元的审批规模,或指向缺乏项目储备等也对财政资金发力产生掣肘。后续财政资金充足的情况下,提前储备申报项目、加大项目前期要素支持,重点支持“十四五”规划的水利、交通优质项目等或是快实物工作量落地关键。

经过研究,国金证券发现:

(1)10月,财政政策积极发力,三类政府债券政策接连落地。10月初,地方债务化解一揽子方案初显,特殊再融资债成为预算内地方债务化解的重要方式;10月下旬,人大常委会批准中央预算调整、增发一万亿元国债用于灾后恢复重建等基础设施建设项目,同时授权国务院可在当年新增地方政府债务限额的60%以内提前下达下一年新增地方债务限额。

(2)政府债券相关政策接连落地,指向财政已由“蓄力”转向“发力”,且侧重防风险、调结构、节奏前置三方面。防风险仍是当前政策重点,一揽子化债方案采取特殊再融资债化解地方债务的同时,亦防范地方专项债付息压力攀升。财政发力结构出现调整,中央支出明显加码;在新增国债及原有结转结余资金支持下,2024年财政可能前置发力。

(3)财政“后劲”如何,仍需观察三方面政策配合:其一,防风险与稳增长政策配合。随着新一轮地方债务化解加速落地,部分化债重点地区预算内投资能否加码、城投信用能否恢复等或是影响当地基建投资的关键因素之一。其二,央、地财政发力配合。土地财政延续低迷下,地方建设资金或仍需增量政策补充。其三,财政资金与项目配合。财政资金充足的情况下,提前储备申报项目、加大项目前期要素支持等或是快财政资金落地关键。

风险提示

经济复苏不及预期,政策落地效果不及预期。