“资产荒”何时反转?

2023-03-14 14:09:57

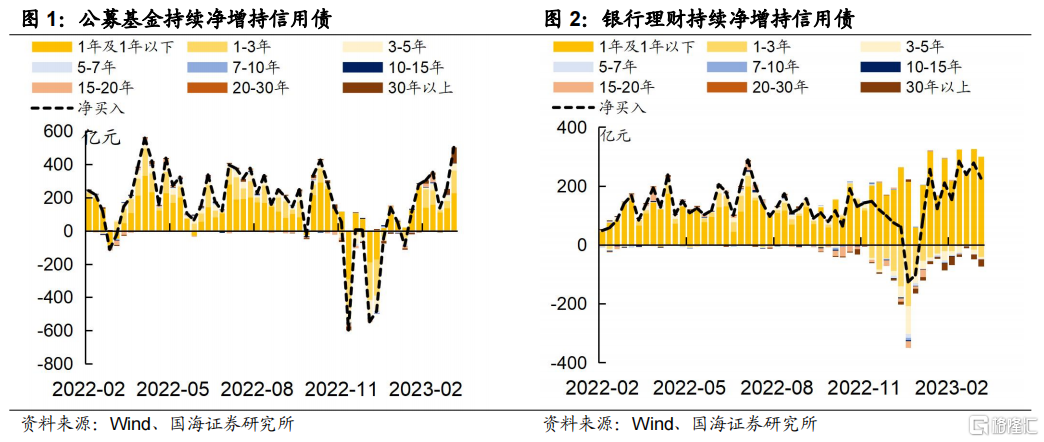

进入3月后,债市“填坑”行情开启,“资产荒”又一次开启。伴随理财的逐渐企稳,叠加流动性重回宽松,“票息为王”格局下,广义资管持续增持短端资产,也造就了目前各期限、各品种信用债利差进入深度压缩的债市环境。

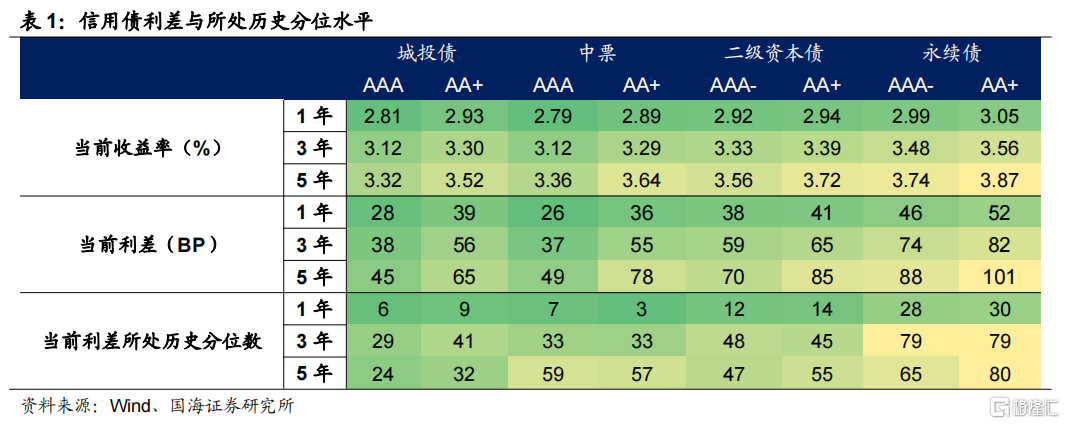

截至2023年3月10日,1年以下AAA级城投、中票利差分别下行至历史6%、7%分位水平。与此同时,前期利差较厚的“二永债”,目前也出现了被抢配的现象,其中AAA- 二级资本债利差被压缩至历史12%分位水平,“资产荒”行情初见端倪。

我们在上周报告《杠杆交易何时休?》中曾提示,3月份以来,资金面担忧有所缓释,我们观察到,市场对于降准的预期有所增加。对于货币政策的期待或许是市场对短期内流动性较为乐观的原因之一。在此格局下,债市杠杆率重回高位,对于当下“资产荒”行情有推波助澜的作用。

如果后续出现降准,能否为当下盛行的套息交易继续增添“燃料”,而资产荒又会持续多久呢?首先,我们对短期内货币政策的判断是,可能降准,但不会降息:

1) 降准方面,目前信贷数据稍有起色,但结构上仍较弱,在宽信用初期,施放资金呵护流动性,有助于降低企业融资成本,对促进信贷投放十分有必要;

2) 降息方面,国内经济已经进入修复阶段,虽然斜率上仍有较高不确定性,长期来看降息或有空间,但是短期内,考虑到海外央行仍在加息尾声,并且结合易纲行长的表态“目前我们货币政策的一些主要变量的水平是比较合适的,实际利率的水平也是比较合适的”,我们认为短期内降息概率较低。

基于以上判断,我们认为,在当下这种“内卷”行情下,降准仅能平缓短端调整的斜率,而不能让杠杆交易长久为继,对此我们不妨分情况进行讨论。

如果降准预期兑现

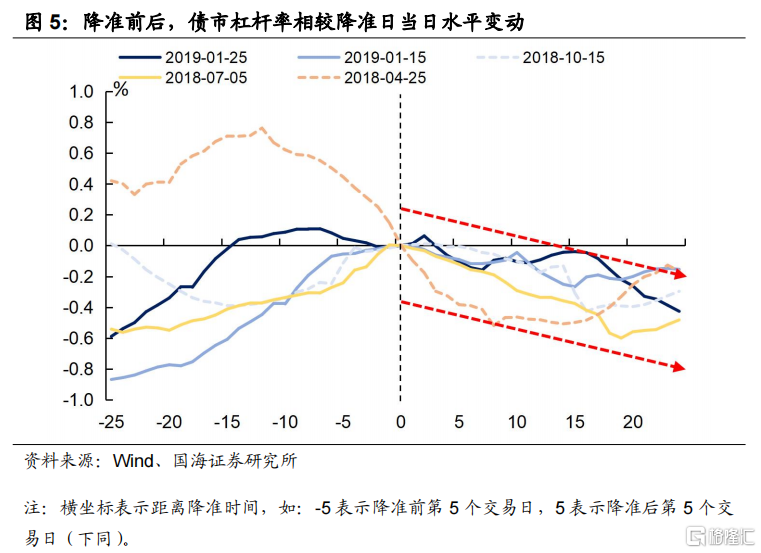

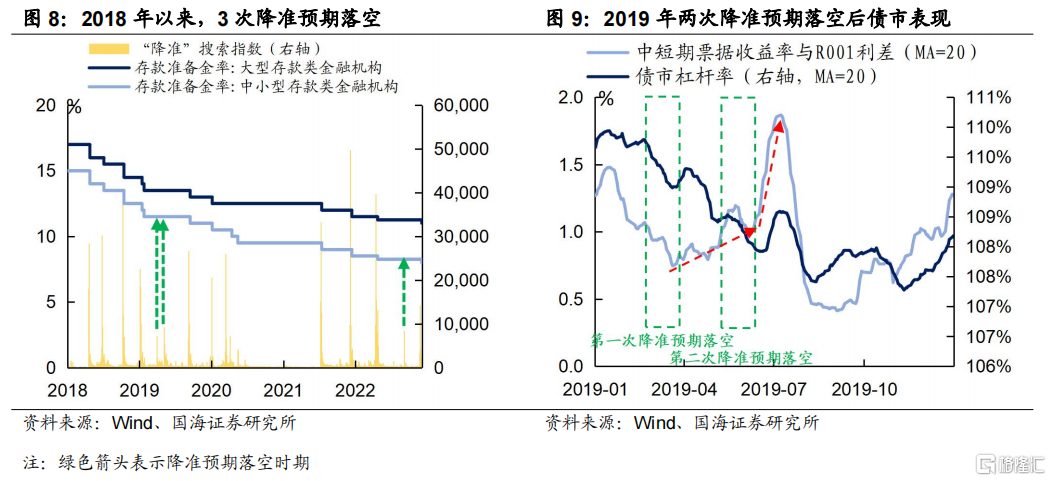

我们选取2018年的3次降准和2019年上半年的2次降准作为参考对象,以上5次降准期间,央行仅降准,并未进行降息操作。不难发现,降准后,机构倾向于降低杠杆,而非继续增加,我们认为背后主要原因有二:

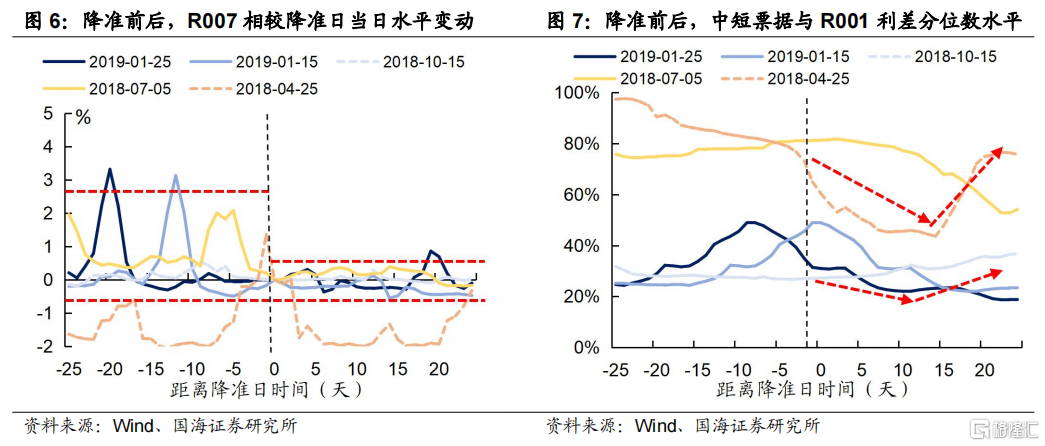

1) 如果仅仅单纯降准,流动性很难被大幅放松。正如我们在上文所分析的,央行降准如果仅为了促进信贷投放,则无需引导利率进一步下行。因此,如果参考上述5轮降准期间,我们会发现降准的主要功效在于熨平资金利率的波动,降准后资金利率并未“下台阶”。

2) 息差博弈空间已经相对有限。在上述5轮降准期间,有4轮周期中,中短票据与R001利差分位数已经处于历史较低水平,当流动性无法进一步宽松时,息差的套利空间也很难进一步走阔,此时加杠杆的性价比便越来越低,使得整体债市杠杆趋于下降。

整体来看,如果降准但不降息,则杠杆资金仍会慢慢离场,当流动性开始收紧,短端品种便逐渐失去保护,将面临一定调整压力。

如果降准预期落空

如果不降准,会发生什么?如果用百度搜索指数来衡量历史上的降准预期,不难发现2018年以来,有3轮市场预期降准,但最后没有兑现的情况出现,分别是2019年3月、2019年5月以及2022年9月。由于2022年9月后出现了“理财赎回潮”,我们主要以2019年上半年两次预期落空时期作为参照对象。

我们发现,如果降准预期接连落空,那么市场就会出现较强的主动“降杠杆”倾向,伴随流动性的收紧,短端品种的调整马上便会接踵而至。而且失去了流动性和杠杆资金的缓冲垫后,短端调整的斜率或将更大。

小结

下阶段,债市的主线将回归基本面和资金面,对于目前市场“内卷”票息的行情,我们认为仍需保有一份谨慎,即便降准,或许也并不意味着流动性的持续宽松。历史经验告诉我们,降准后机构博弈杠杆的空间或将持续收缩,一旦失去杠杆的支撑,短端品种对超预期的流动性反转的敏感度将有所加强。

风险提示:需要警惕流动性的“退潮”;历史数据不能完全作为未来市场走势参考;模型测算可能存在误差。